|

Canton

du Valais / Wallis

(Confédération

suisse)

|

|

Canton du Valais

Kantons Wallis |

|

Plan de l'article

1 Situation géographique

1.1 L'organisation administrative

1.2 L'organisation politique

2 Données

démolinguistiques

2.1 La répartition linguistique

2.2 Les francophones

2.3 Les germanophones

2.4 Les langues étrangères

3 Bref historique du

Valais

3.1 Les Celtes

3.2 La romanisation

3.3 La Sapaudia et le franco-provençal

3.4 Le Valais après le traité de Verdun

3.5 La Maison de Savoie |

3.6 La

mainmise du Haut-Valais

3.7 Les divisions confessionnelles

3.8 La Révolution française

3.9 Le 20e canton suisse

4 Les

dispositions constitutionnelles

4.1 La Constitution actuelle

4.2 Les projets de réforme avortés

5 La

politique linguistique du Valais

5.1 Les langues de la législation et de la réglementation

5.2 Les langues de la justice

5.3 Les langues de l'administration cantonale

5.4 Les langues de l'éducation

5.5 Les médias |

|

Le canton du Valais (en allemand: Wallis)

est l'un des cantons les plus grands de la Suisse avec 5224 km²; c'est

aussi un canton-frontière parce qu’il est situé au sud-ouest de la

Suisse. Il est limité au nord par le lac Léman, le canton de Vaud et

le canton de Berne, à l’est par les cantons d’Uri et du Tessin, au

sud par l’Italie, à l’ouest par la France (voir

la carte des 23 cantons).

La capitale du canton, Sion (en allemand: Sitten),

est une ville de quelque 89 900 habitants, sise dans le Bas-Valais, la partie

occidentale canton. À l’exemple des cantons de Berne et de Fribourg, le canton

du Valais constitue l’un des trois cantons officiellement bilingues

(français-allemand) de la Confédération suisse.

|

1.1 L'organisation administrative

|

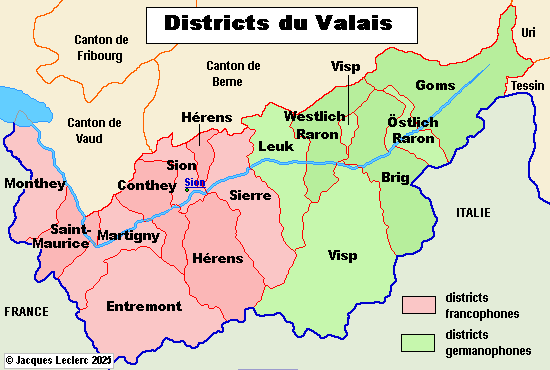

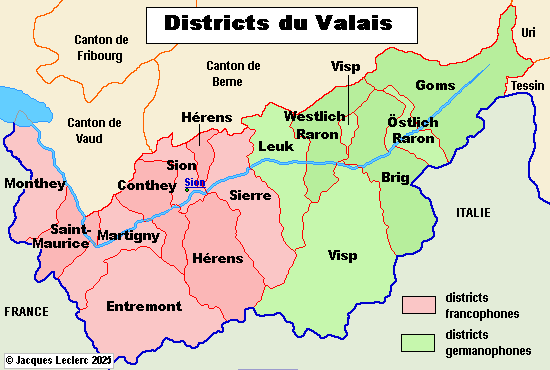

Le canton compte en principe 13 districts, un héritage des

«dizains»

(en allemand: Zenden) ou divisions territoriales historiques provenant de l'Ancien Régime:

- Districts francophones

(occidentaux): Conthey, Entremont, Hérens, Martigny, Monthey, Saint-Maurice, Sierre et Sion;

- Districts germanophones (orientaux):

Brig (fr. Brigue), Goms (fr.

Conches), Leuk (fr. Loèche), Östlich Raron (fr. Rarogne

oriental), Visp (fr. Viège), Westlich Raron (fr. Rarogne occidental);

les districts de Westlich Raron et d'Östlich Raron sont en fait des

demi-districts, ce qui correspondrait à 13 districts au total.

Dans la carte de gauche, les districts sur fond rouge sont

francophones, alors que les districts sur fond vert sont germanophones.

On dénombre aussi quelque 122 communes.

Les six villes les plus importantes du canton du Valais sont Sion, Sierre, Martigny et

Monthey pour le Bas-Valais, et Viège et Brigue pour le Haut-Valais.

|

Le canton du Valais est divisé en trois arrondissements pour l'organisation

de ses services, notamment pour la construction et l'entretien des routes,

des cours d'eau, et du lac Léman. Ces

arrondissements sont les suivants

: le Haut-Valais, le Valais central et le

Bas-Valais. Chaque

arrondissement est dirigé par un chef d'arrondissement et comprend plusieurs

secteurs d'entretien.

1.2 L'organisation

politique

La Confédération suisse donne une large

autonomie aux cantons suisses. Chacun des cantons dispose d'une constitution

propre, d'un parlement, d'un gouvernement, de tribunaux et de sa fonction

publique. Les droits politiques peuvent aussi varier d'un canton à l'autre,

voire d'une commune à l'autre. Comme les autres cantons, le Valais dispose

de larges prérogatives en ce qui concerne l'éducation et la formation, la

santé, l'aide sociale, l'organisation de la justice, la police ou les

transports; le canton lève aussi des impôts et des taxes.

Le pouvoir législatif est exercé par le Grand Conseil, l'autorité suprême en

Valais, sous réserve des droits du peuple des attributions des cantons,

selon la Constitution fédérale. En plus de la législation, le Grand Conseil

est chargé d'élire les membres les juges au Tribunal cantonal. Le Grand

Conseil est un parlement unicamériste, composé de 130 députés et de 130

députés-suppléants élus pour 4 ans à la biproportionnelle. Il doit élire

pour un an parmi ses membres un président ainsi qu'un premier et un second

vice-présidents.

Le pouvoir exécutif est exercé par le

Conseil d'État, formé de cinq membres, élus pour un mandat de quatre ans, au

suffrage universel, par un scrutin majoritaire à deux tours.

En terme de population, ce sont les districts de Martigny (52 410), de Sierre

(51 445), de Sion (50 795) et de Monthey (50 414), qui sont les plus populeux,

donc des districts francophones.

|

District |

Chef-lieu |

Population (2023) |

Superficie |

Communes |

|

Brigue |

Brigue-Glis |

28 713 |

434,26 km² |

7 |

|

Conthey |

Conthey |

30 873 |

234,26 km² |

5 |

|

Entremont |

Sembrancher |

16 169 |

633,03 km² |

5 |

|

Conches |

Goms |

4 426 |

588,11 km² |

8 |

|

Hérens |

Vex |

11 455 |

465,60 km² |

6 |

|

Loèche |

Loèche |

13 317 |

336,01 km² |

12 |

|

Martigny |

Martigny |

52 410 |

263,35 km² |

10 |

|

Monthey |

Monthey |

50 414 |

256,72 km² |

9 |

|

Rarogne occidental

(Westlich) - demi-district |

Rarogne |

8 208 |

270,90 km² |

11 |

|

Rarogne oriental

(Östlich) - demi-district |

Mörel-Filet |

3 235 |

127,16 km² |

6 |

|

Saint-Maurice |

Saint-Maurice |

14 708 |

190,62 km² |

9 |

|

Sierre |

Sierre |

51 445 |

418,50 km² |

10 |

|

Sion |

Sion |

50 795 |

130,70 km² |

5 |

|

Viège |

Viège |

29 676 |

863,80 km² |

19 |

|

Total |

|

365 844 |

5 224,25 km² |

122 |

Les districts ne disposent pas de pouvoir politique

autonome; ils demeurent des entités géographiques et électorales.

Cependant, ils sont devenus des circonscriptions électorales pour

l'élection du Grand Conseil, ce qui assure une représentation

géographique des différentes régions du canton. Les districts sont

composés de communes. Le gouvernement a, dans chaque district, un

représentant sous le nom de préfet et un sous-préfet.

2.1 La répartition linguistique

|

Au sud des Alpes bernoises, le canton du

Valais/Wallis se présente comme un canton bilingue.

La frontière linguistique (le Röstigraben),

passe entre Sierre (Siders en all.) et Leuk

(Loèche en fr.), et descend vers le sud à l'ouest de Zermatt.

De part et d’autre de la frontière linguistique, les lieux principaux ont

quasiment tous deux noms: l’un germanophone et l’autre francophone. Ainsi,

la capitale Sion et aussi connue sous le nom de Sitten, alors que et la ville haut-valaisanne bien connue

pour son industrie chimique, à la porte de la vallée qui conduit à Zermatt,

s’appelle en allemand Visp (en français, Viège).

Les francophones et les germanophones sont répartis dans deux zones

distinctes sur le territoire. En effet, la frontière linguistique sépare le

canton en deux régions culturelles distinctes: le Bas-Valais

ou Valais romand à l’ouest

(regroupant les francophones) et le Haut-Valais

ou

Oberwallis à l’est (regroupant

les germanophones), par opposition à l'Unterwallis

(Bas-Valais).

|

Selon les districts valaisans, la répartition linguistique

était la suivante lors du recensement effectué en 2005 :

Districts

germanophones |

Allemand

% |

Français

% |

Autres

% |

Population

2005 |

|

Brig (Brigue) |

91,9 |

1,4 |

6,7 |

23

984 |

|

Goms (Conches) |

92,8 |

0,6 |

6,6 |

4 761 |

|

Leuk (Loèche) |

91,8 |

2,4 |

5,8 |

12

121 |

|

Raron (les 2

demi-districts) |

96,1 |

0,8 |

3,1 |

10

888 |

|

Visp (Viège) |

87,2 |

4,5 |

8,3 |

27

200 |

|

Total |

|

|

|

78 954 |

|

Districts

francophones |

Français

% |

Allemand

% |

Autres

% |

Population

2005 |

|

Conthey |

90,6 |

2,7 |

6,7 |

21

841 |

|

Entremont |

91,9 |

1,7 |

6,4 |

12

990 |

|

Hérens |

95,0 |

2,2 |

2,8 |

9 919 |

|

Martigny |

88,6 |

1,5 |

9,9 |

36

627 |

|

Monthey |

87,7 |

2,6 |

9,7 |

37

505 |

|

Saint-Maurice |

90,1 |

2,0 |

7,9 |

11

252 |

|

Sierre |

80,2 |

8,1 |

11,7 |

43

120 |

|

Sion |

85,1 |

5,1 |

9,8 |

39

367 |

|

Total |

|

|

|

212 621 |

|

Ainsi, fin 2005, le Valais germanophone comptait 27,1 % de

la population du canton, contre 72,8 % pour le Valais francophone. Il faut toujours se

rappeler que, selon la jurisprudence suisse, toute personne, n'étant ni de

langue maternelle française ni de langue maternelle allemande, mais ayant fait

sa scolarité dans l'une de ces deux langues ou l'ayant adoptée comme deuxième

langue, est considérée comme francophone ou germanophone. C’est que les droits

linguistiques ne sont accordés qu'aux communautés dont la langue est reconnue

comme officielle ou co-officielle. Dans le canton du Valais, ce sont le français

et l'allemand. C'est pourquoi on ne

tient compte dans les statistiques officielles que des francophones OU des

germanophones, et non pas des «allophones», ceux qui parlent une autre langue.

Cela étant dit, les locuteurs d'une langue donnée ne

forment pas nécessairement des territoires linguistiquement homogènes à 100 %. On constate donc qu'il y a des minorités linguistiques

dans tous les districts, sans aucune exception. Dans les districts germanophones, les francophones les

plus nombreux sont dans les districts de Visp (4,5 %) et Leuk (2,4 %). Dans les

districts francophones, les germanophones sont surtout présents dans les

districts de Sierre (8,1 %) et de Sion (5,1 %). Les autres minorités

linguistiques sont présentes dans les districts francophones de Sierre (11,7

%), Martigny (9,9 %), Sion (9,8 %) et Monthey (9,7 %), ainsi que dans le

district germanophone de Visp (8,3 %). À la fin de l'année 2005, le Valais germanophone comptait 27,1 % de la

population du canton, contre 72,8 % pour le Valais francophone.

2.2 Les francophones

Les francophones parlent le français standard (langue

romane) et résident

dans les districts suivants: Sierre, Sion, Hérens, Conthey, Martigny, Entremont,

Saint-Maurice et Monthey.

Parmi les francophones, il faut ajouter un certain nombre

de locuteurs bilingues parlant aussi le franco-provençal, une

langue parfois appelée arpitan,

mais que ses locuteurs continuent le plus souvent de désigner par le terme de

«patois». Le franco-provençal est une

langue romane

faisant partie plus précisément du franco-provençal. En Valais, cette langue

dont les formes sont très différentiées selon les vallées, a décliné un peu

moins vite qu’ailleurs en Suisse, et elle compte quelques milliers de locuteurs,

notamment dans les vallées suivantes: Val de Nendaz, Val d’Hérémence, Savièse,

et surtout Val d'Hérens, où les communes des Haudères

et d’Evolène font souvent figure de

seule «vraie» zone franco-provençalophone en Suisse. Les enfants y ont parfois

encore le franco-provençal comme langue maternelle, car dans ces villages les

personnes de 40 ou 50 ans et plus le pratiquent sur une base quotidienne, et la

vie politique locale fonctionne

largement en franco-provençal.

En

chiffre absolus, il y a certes moins de locuteurs du franco-provençal en

Valais qu'il n'y en a en Vallée d'Aoste (Italie), mais dans le contexte suisse la

situation valaisanne, bien que largement ignorée par les autorités

cantonales, fait figure de situation linguistiquement plus enviable que dans

d’autres zones où le franco-provençal était vivant il y a peu encore. On peut lire aussi le texte de référence du

linguiste Manuel Meune sur le

franco-provençal (voir le texte), ainsi qu'une variante du

dialecte valaisan (ou saviésan).

2.3 Les germanophones

Pour leur part, les germanophones résident dans les districts de Goms, de Brig,

de Visp, de Leuk et d'Östlich Raron et de Westlich Raron. Comme la plupart des germanophones de Suisse, les

germanophones du Valais parlent une

langue germanique, plus précisément le suisse alémanique appelé le Schweizerdeutsch,

ou encore le haut-valaisan

ou le Walliserdütsch, mais n'écrivent qu'en allemand standard.

On sait que cette variété d’allemand régional est demeurée très vivante

dans toute la Suisse alémanique. De façon générale, les germanophones de

Suisse n'aiment pas s'exprimer en «allemand d'Allemagne» qu'ils apprennent à

l'école primaire. Cette langue germanique est non seulement employée à la

maison, entre amis, dans la rue, dans les communications informelles, mais elle

envahit aussi toute la vie sociale: les affaires, les écoles, les tribunaux, la

radio et la télévision, les parlements cantonaux, les commissions fédérales,

etc. En fait, les Suisses alémaniques utilisent l’«allemand d'Allemagne»

surtout lorsque les circonstances de la vie publique les y obligent, et ils n’écrivent

qu’en «allemand d'Allemagne».

- Les Walser

Il existe encore une autre petite communauté linguistique (quelque

100 locuteurs?) de langue germanique installée dans la vallée de Goms depuis

longtemps: les locuteurs du walser. Le walser

(voir la page particulière)

est une variété alémanique de l’allemand parlée dans les cantons du Valais

et du Tessin ainsi qu'en Italie (Vallée d’Aoste). Cette minorité n'a obtenu

aucun statut reconnu dans le Valais, ni en Autriche, ni dans la

Vallée d'Aoste.

2.4 Les langues étrangères

Les langues autres langues nationales du canton sont

l'italien et le romanche. Pour les langues étrangères, outre l'anglais, il

faut mentionner le portugais, les plus courantes dans le canton du

Valais sont, outre l'anglais, le portugais, l'albanais, le turc, etc.

L'anglais est particulièrement répandu dans les centres touristiques comme

Zermatt, Saas-Fee, Crans-Montana et Verbier, où de nombreux touristes

internationaux s'y rendent.

La région du Valais a été habitée dès la préhistoire,

soit vers 3200 ans avant notre ère.

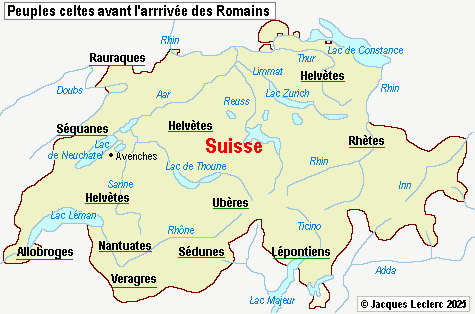

Le Valais entra dans l'histoire au IVe siècle avant notre ère avec

l'installation des Celtes qui se partagèrent la région: les Nantuates dans la région de Monthey, les Véragres dans la région de

Martigny (appelée Octoduros), les Sédunes dans la région de Sion et les Ubères sur le territoire des actuels districts

germanophones.

3.1 Les

Celtes

|

Cependant, l'histoire

a davantage retenu la présence des Helvètes installés plus au nord (voir

la carte) dans d'autres cantons. Les

Nantuantes étaient installés dans la haute vallée du Rhône entre le lac Léman et le défilé

de Vernayaz. Leur nom signifie «les habitants de la vallée» et il semble bien que ce

soit la forme latine (Vallenses) que l'on retrouve dans le nom du Valais.

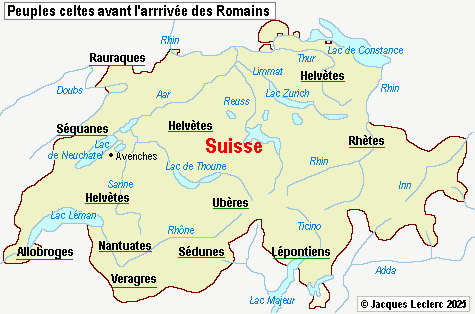

Plusieurs peuples celtiques occupaient le territoire de la Suisse actuelle, dont les Rauraques au nord-ouest, les Rhètes en Suisse orientale et dans les Grisons, le Tessin peuplé de Lépontiens, alors que le Valais actuel était partagé entre les Nantuates, les Véragres, les Sédunes et les Ubères; les Allobroges occupaient la région de Genève. Mais ce sont les Helvètes qui sont demeurés les plus célèbres Gaulois dans l'histoire de la Suisse.

Dans

sa Guerre des Gaules (Livre III, chap. 1), Jules César parle ainsi de ces

peuples: «En partant pour l'Italie, César envoya Servius Galba avec la 12e

légion et une partie de la cavalerie chez les Nantuates, les Véragres et les

Sédunes, dont le territoire s'étend depuis les frontières des Allobroges, le lac

Léman et le Rhône jusqu'aux grandes Alpes.» |

3.2

La romanisation

En l'an 15 avant notre

ère, les Celtes furent vaincues et l'empereur Auguste

incorpora la région à l'Empire romain, qui fit partie de la province de Rhétie-Vindélicie dont la

capitale était Augsbourg.

La pax romana qui s'ensuivit permit l'essor de la région, située sur la route

stratégique du col du Grand-Saint-Bernard.

Mais les Romains demeurèrent peu

nombreux et se limitaient à un certain nombre de fonctionnaires attachés au

gouverneur de la province, quelques dizaines de soldats chargés de la sécurité

des routes et du gouverneur, ainsi que quelques spécialistes et techniciens

œuvrant dans des chantiers de construction particuliers comme les édifices

publics et les routes.

Rien pour latiniser les

autochtones avec succès. Néanmoins, pendant quatre siècles, Rome exerça

sur le Valais

son influence économique et culturelle, donc linguistique. Les populations celtes se latinisèrent

progressivement d'autant plus que les routes favorisèrent la diffusion des

idées.

À partir du

IIIe siècle, la langue latine parlée par

les habitants subit des changements importants du fait de

l'affaiblissement du pouvoir romain et des menaces venant des peuples germaniques.

En effet, des tribus germaniques commencèrent à s'installer

sur les frontières du Rhin et du Danube. Pour leur

part, les Burgondes s’étaient établis en alliés et fondèrent un royaume rhodanique

dont le Valais faisait partie.

3.3 La Sapaudia et le franco-provençal

|

Les Burgondes occupèrent toute la Savoie ainsi que la région du

Valais. Ils

fondèrent la Sapaudia, qui correspond aujourd'hui aux cantons de Genève,

Vaud et Neuchâtel et les régions françaises (savoyardes) à proximité; le

Valais n'en faisait donc pas partie. Le

terme de Sapaudia

signifierait «pays des sapins», ce qui donna «Savoie». Comme

les envahisseurs germaniques étaient minoritaires, ils n'ont pu imposer leur langue, mais ils ont

quelque peu influencé le latin parlé par les

habitants. Puis une nouvelle vague de transformations linguistiques

aboutit à la disparition graduelle du latin parlé pour se transformer en

divers parlers franco-provençaux qu'on désignera par le terme de «patois».

Cette transformation linguistique s'étala du Ve

siècle au IXe

siècle.

Durant tout le Moyen Âge, les

parlers romands s'implantèrent partout

dans toute la Suisse romande sous la forme d'un parler d'oïl dans le Jura

(«patois jurassien») et sous la forme des

parlers franco-provençaux ailleurs

en Suisse romande, notamment dans le canton du Valais («patois valaisan»). Cependant, ces

«patois»

n'ont jamais été écrits: on employait le latin comme langue écrite. En même

temps, toute la région s'était christianisée. En 515, le roi burgonde

Sigismond, fraîchement converti au

catholicisme, fonda

l'abbaye de

Saint-Maurice et fit de ce lieu de culte le symbole de la nouvelle

religion. En 534, la Burgondie fut annexée par la monarchie franque. |

3.4 Le Valais

après le traité de Verdun

Le Valais fit partie de l'empire de Charlemagne,

puis passa à la Lotharingie. C'est à Worms en 839, lors de la dislocation de

l'Empire carolingien que l'on trouve la plus ancienne mention du comté du

Valais, attribué à Lothaire et

confirmée lors du traité de Verdun

de 843. Mais quelques années plus tard, en 859, le Valais

fut attribué à Louis II, à la fois roi d'Italie et empereur d'Occident (855-975). En

999, le roi Rodolphe III de Bourgogne (970-1032), par la Charte de

donation, conféra les droits comtaux sur le Valais à l’évêque de Sion,

Hugues, ainsi qu'à ses successeurs. La Charte de 999 fut le véritable acte

fondateur du Valais comme État. Dans les faits, l'évêque de Sion devint

prince d'Empire, tandis que l'évêché devenait la principauté épiscopale de Sion.

|

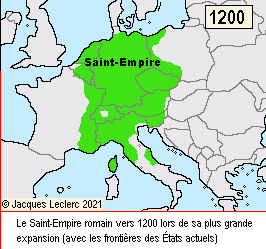

En 1032, la région, comme toute la Suisse (ainsi que l'Allemagne, l'ouest

de la France et le nord de l'Italie), fut rattachée au

Saint Empire romain germanique, mais elle resta politiquement

morcelée entre de nombreux seigneurs féodaux qui se

considéraient relativement libres des politiques de l'empereur.

Au

XIIe siècle, le

principal détenteur du pouvoir dans le Valais était encore l’évêque de

Sion, qui représentait l'autorité impériale. Mais l’enchevêtrement des

seigneuries favorisait les risques de conflits dans le pays. Trois puissances se partagèrent le territoire du Valais:

l’évêché de Sion, l’abbaye de Saint-Maurice et le comté de Savoie à partir de

la mort de Rodolphe III en 1032. Durant toute cette période, deux types de

parlers s'étaient développés: d'une part, les parlers franco-provençaux issus du

latin, d'autre part, les parlers alémaniques issus du germanique commun. Les

premiers étaient surtout utilisés dans le Bas-Valais, les seconds dans le

Haut-Valais |

3.5 La Maison de Savoie

|

Les comtes de Savoie

s'approprièrent le Bas-Valais de culture latine. Menacé, Henri de Rarogne,

évêque de Sion de 1243 à 1271, s'allia à Berne (1252)

de culture germanique.

Le futur comte de Savoie, Pierre II, envahit alors tout le Valais en 1260 et s'empara

de plusieurs châteaux. L'évêque de Sion fut dans l'obligation de signer la paix, mais il

en résulta en 1262 un Valais coupé en deux :

le Bas-Valais continua de faire partie des possessions

savoyardes, mais le Haut-Valais resta aux mains de l'évêque de Sion.

Puis les comtes de Savoie virent accroître

l'étendue de leurs possessions au cours de la période qui s'étendit du XIIIe

au XVe siècle, notamment sous Pierre II

(1263-1268): Vaud, Valais, Chambéry (acquis en 1232), Piémont et Lombardie.

Mais la Savoie continua d'avoir des prétentions sur le Haut-Valais

germanique.

Les guerres reprirent entre la Savoie et l'évêque de Sion dont la ville fut

livrée plusieurs fois au pillage. En 1388, lors de la bataille de Viège, les patriotes haut-valaisans

vainquirent les troupes savoyardes. En 1391, après la mort d'Amédée VII,

dit «le comte Rouge», un traité de paix fut signé, le 24 novembre 1392 et la

frontière entre la Savoie et le Valais fut définitivement fixée.

|

3.6 La mainmise du Haut-Valais

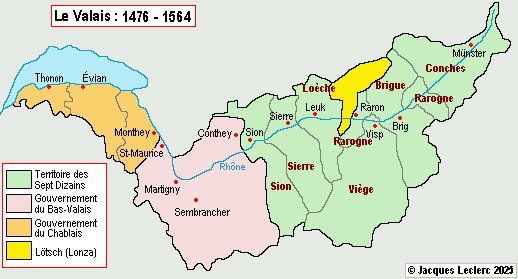

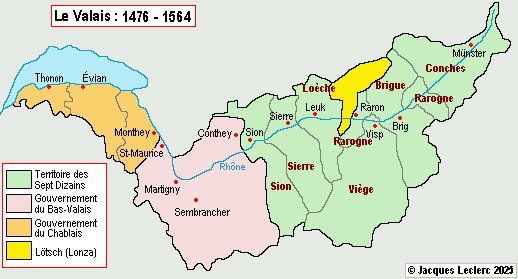

À partir de 1476, le

Haut-Valais,

c'est-à-dire le territoire des Sept-Dizains (Sion, Sierre, Loèche, Brigue, Viège, Conches et

Rarogne) gouverna le Bas-Valais et se rapprocha

des cantons confédérés,

notamment du canton de Berne. La Savoie ne reconnaîtra cette annexion qu'en

1526. Le terme Dizains fait référence aux divisions territoriales

historiques du Valais, similaires aux districts actuels. À l'origine, il

y avait dix dizains, d'où la dénomination dix-ain, qui sont

devenus des unités autonomes au sein de la république des Sept Dizains.

Ces entités ont joué un rôle important dans l'histoire politique et

administrative du Valais en influençant son organisation territoriale et

sa participation à la Confédération.

Après

l'annexion du Bas-Valais par les Sept-Dizains, il s'ensuivit deux siècles de luttes

sanglantes qui ne prirent fin qu'avec la fin du pouvoir temporel de l'évêque de Sion

en passant par la participation aux guerres d'Italie et aux guerres de Bourgogne.

La défaite des Suisses à Marignan (à 16 km au sud-est de Milan en Italie) et la victoire du

roi de France, François 1er,

changèrent définitivement la donne, non seulement au Valais, mais dans toute

la Suisse. Le 29 novembre 1516, François 1er

conclut une «paix perpétuelle» avec les

Suisses qui se mettront dorénavant au service des rois de France jusqu'à la Révolution

française; puis la Suisse confédérée adoptera une politique de

neutralité et cessera d'être une puissance militaire.

|

Entre-temps, le Bas-Valais romand était devenu un «pays sujet» du Haut-Valais

germanique, même si la Savoie ne reconnut cette annexion

qu'en 1526. Le Lötschental (Lötsch en allemand; Lonza en rhéto-roman) était

d'abord une vallée farouchement indépendante, mais il devint un

territoire commun des Sept Dizains et intégrée parmi les autres

en 1476.

En plus du Bas-Valais, le Chablais (pris à la

Savoie) fut soumis au Haut-Valais à partir de 1536. En 1564, la

Savoie reprit le Chablais de Thonon et en 1569 le Chablais

d'Évian. Mais le Bas-Valais conserva le Chablais de Monthey. De

nos jours, le Chablais de Thonon et d'Évian est français, celui

de Monthey est suisse (rattaché au Valais).

Le nombre de dizains en Valais évolua au fil du

temps, notamment lors de l'acquisition de nouveaux territoires

et de l'intégration dans la Confédération suisse. Le terme de

«district» devait finalement remplacer «dizain» en 1848 avec

l'adoption de la nouvelle Constitution fédérale.

|

3.7 Les divisions confessionnelles

À la longue, le pouvoir temporel pratiqué par l'épiscopat

valaisien,

ainsi que les erreurs accumulées par le clergé et l'ignorance des gens pour les questions

religieuses entraînèrent un mouvement favorable au développement du

protestantisme. En 1526, le pape Clément VII ordonna au chapitre de Sion

«de procéder sommairement contre les gens adonnés aux pratiques

superstitieuses, les luthériens, les hérétiques, les fauteurs et les sectateurs

de l’hérésie, et de les punir». En 1529, le Valais signa une alliance perpétuelle avec les cantons catholiques,

alors que Berne favorisait

l’implantation de la Réforme. En 1536, les Bernois envahirent le pays de Vaud et

le Chablais français au sud du lac Léman. Les positions de l'Église catholique

dans le Valais s'affaiblirent devant la montée du

protestantisme.

- La tolérance religieuse

En 1551, la Diète du Valais imposa la tolérance religieuse qui

fut respectée

durant une vingtaine d’années. Le pape

Clément VIII (1592-1605) dépêcha des capucins savoyards dans le Bas-Valais et le Haut-Valais.

Les manifestations d’indépendance de la part des «patriotes» se

multiplièrent jusqu'à ce qu'ils réussissent en 1613 à imposer un «Conclusum»

(décret germanique) à

l'évêque: dorénavant, celui-ci ne pouvait plus s'opposer aux décisions de la

Diète (Assemblée délibérante), il devait recevoir des

mains du grand bailli (représentant des autorités) les insignes de ses fonctions et de son pouvoir. Quant au

bailli, il pouvait convoquer la Diète sans en référer à l'évêque et assermenter

seul le gouverneur. La séparation des pouvoirs spirituel et temporel était

réalisé. En 1618, la Diète renouvela l’alliance avec erne, puis avec les

Grisons, sans l'assentiment de l’évêque et en 1627 les patriotes expulsèrent

les jésuites.

- L'attachement à la religion catholiqueDans le domaine de la religion, la Diète

valaisanne demeura sur ses positions dans son attachement à

la religion catholique et interdit aux protestant de

siéger à son assemblée ou d'occuper des charges publiques. Mais la résistance

des protestants et les menaces de guerre civile dans le Valais favorisèrent une

certaine modération. Finalement, la Réforme protestante se révéla un échec dans

le Valais. Il est vrai

que, contrairement aux autres régions de la Suisse romande, aucun théologien

protestant n'était intervenu au Valais afin de galvaniser les foules. De plus, en

restant fidèle au catholicisme, les Valaisans conservaient l'avantage de faire

du commerce avec Milan et l'Espagne. Il en résulta un maintien plus profond,

d'une part,

des parlers franco-provençaux dans le Bas-Valais, d'autre part, des dialectes alémaniques

dans le Haut-Valais.

En même

temps, les Valaisans participaient activement au service dans les armées

étrangères tout au long de l'Ancien Régime. En général, ils se mettaient au

service du roi de France. Ce faisant, les Valaisans devenaient plus familiers

avec la langue française et étaient portés à délaisser leurs parlers

franco-provençaux. En même temps, les Valaisans du Bas-Valais influencèrent ceux

du Haut-Valais, car les germanophones servirent aussi le roi de France. L'élite haut-valaisanne se

familiarisa de plus en plus avec la culture

française, surtout à l'époque du siècle des Lumières. Dès

lors, l'influence de la France et

de sa langue s'étendit sur tout le Valais. Non seulement le français

fut parlé par les élites bas-valaisannes, mais également par les élites haut-valaisannes.

Le français s'implanta aux dépens du franco-provençal (le patois valaisan) et

de l'alémanique. Dans les milieux bourgeois, les enfants commencèrent à

résister au patois franco-provençal et au haut-valaisan alémanique; certains préféraient

s'exprimer en français ou en allemand.

3.8 La Révolution française

Les Valaisans accueillirent favorablement les premiers échos de la Révolution française,

surtout dans le Bas-Valais qui entrevoyait ainsi la possibilité de se défaire de

la tutelle du Haut-Valais germanisant. Mais les nouvelles idées se répandirent tant au

Bas-Valais qu'au Haut-Valais. En 1798, après le passage de l'armée française, le

Valais fut incorporé à la

nouvelle République helvétique

calquée sur le modèle français. La distinction entre cantons, alliés, sujets et

bailliages fut abolie et les frontières administratives furent redessinées sans

tenir compte de l’évolution historique.

Toutefois,

le modèle français s'avéra inapplicable en Suisse en raison des

différences de religion, de langue et de culture. Non seulement le territoire

suisse fut attaqué de partout par ses puissants voisins, mais la guerre civile

éclata dans le pays. La République helvétique ayant rendu l'âme le 18 septembre

1802, Bonaparte imposa, le 18 février 1803, l'Acte de médiation par lequel la

Suisse redevenait une confédération constituée de 19 cantons, ce qui

correspondait à six de plus qu’auparavant (Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin,

Vaud et Saint-Gall), car l’Acte prévoyait la suppression des «pays sujets» ou

«pays alliés». Le Valais devint un État indépendant appelé

République

rhodanique, mais il s'agissait d'une indépendance contrôlée par Napoléon

Bonaparte qui en avait fait un protectorat français afin de mieux contrôler les

passages vers l'Italie.

Le Haut-Valais se vit

dans l'obligation de reconnaître officiellement l'affranchissement du Bas-Valais.

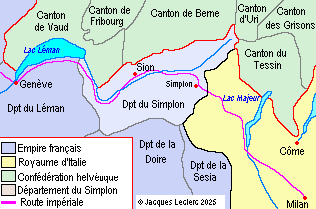

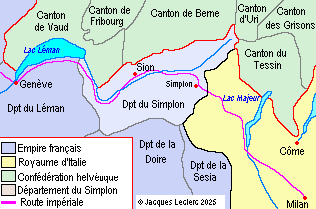

- Le département français du Simplon

Au début de l'année 1810, Napoléon se trouvait à l'apogée de sa puissance. L'année précédente avait vu la défaite de l'Autriche,

mais la paix de Vienne du 14 novembre 1809 permettait à la France d'annexer les Provinces illyriennes, ce qui renforçait l'intérêt pour annexer le canton du Valais afin de construire la route du Simplon, une petite municipalité dans le canton du Valais.

|

Napoléon entreprit très vite la construction de la route du Simplon destinée à relier directement Paris à Milan par le plus court chemin entre Lyon et la ville lombarde et la nécessité de la contrôler. Pendant un peu plus de trois années, de novembre 1810 jusqu'à la fin de 1813, le Valais fut annexé à la France pour former le département du Simplon, les Valaisans devenant pendant cette période des citoyens français.

La préfecture du Simplon qui dépendait directement du ministère de l'Intérieur fut fixée à Sion, ce qui favorisait le transfert de la ville des princes-évêques germanophones et germanophiles dans une cité devenue francophone. Durant tout le temps de l'occupation, les quelque 126 000 Valaisans donnèrent du fil à retordre aux Français au point où la France dut abandonner ses tentatives d'assimilation pour privilégier le maintien de l'ordre. |

En novembre 1810, la République rhodanique fut intégrée à l'empire de

Napoléon Ier sous le nom de «département du

Simplon» avec trois arrondissements : Sion, Brigue et Saint-Maurice.

Le département est créé par l'article 2 du décret du 12 novembre 1810, portant

réunion du Valais à l'Empire français:

|

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA

CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE :

Considérant que la route du

Simplon, qui réunit l'Empire [français] à notre Royaume

d'Italie, est utile à plus de soixante millions d'hommes ;

qu'elle a coûté à nos trésors de France et d'Italie plus de

dix-huit millions, dépense qui deviendrait inutile si le

commerce n'y trouvait commodité et parfaite sûreté ;

Que le Valais n'a tenu

aucun des engagements qu'il avait contractés, lorsque nous avons

fait commencer les travaux pour ouvrir cette grande

communication ;

Voulant d'ailleurs mettre

un terme à l'anarchie qui afflige ce pays, et couper court aux

prétentions abusives de souveraineté d'une partie de la

population sur l'autre,

Nous avons décrété et

ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Le

Valais est réuni à l'Empire.

ART. 2. — Ce territoire

formera un département sous le nom de département du Simplon,

ART. 3. — Ce département

fera partie de la septième division militaire.

ART. 4. — Il en sera pris

possession, sans délai, en notre nom, et un commissaire général

sera chargé de l'administrer pendant tout le reste de la

présente année.ART. 5. — Tous nos ministres seront chargés de

l'exécution du présent décret.

Signé : Napoléon

Par l'Empereur : Le

ministre secrétaire d'État,

Signé : Hugues-Bernard

Maret, Duc de Bassano |

Au cours de la période française, le français devint une langue administrative

dans tout la Valais, ce qui eut comme résultat de dévaloriser tous les patois

romands et alémaniques.

- Le retour en Suisse

Le 28 décembre 1813, les Autrichiens pénétrèrent dans le département du Simplon, atteignirent Sion le lendemain et occupèrent le territoire jusqu'en mai 1714, au moment où le traité de Paris remettait définitivement le Valais à la Suisse. Malgré la durée éphémère du département du Simplon (1810-1813), son intégration à la France fit pencher la balance en faveur du français qui devint (temporairement) ainsi la seule langue officielle du Valais.

Après le départ des Français en 1813, le Valais se divisa à

nouveau entre le

Bas-Valais et le Haut-Valais. Les Haut-Valaisans voulurent revenir à la situation d'avant la

Révolution, alors que le Bas-Valais était un «pays sujet» du Haut-Valais

lui-même allié de la Confédération helvétique. Après bien des tergiversations,

Bas-Valaisans et Haut-Valaisans finirent par s'entendre pour une constitution

commune qui fut adoptée le 12 mai 1815.

3.9 Le 20e

canton suisse

Le 4 août 1815, le Valais devint le 20e

canton de la Confédération

helvétique. Dans l'Acte du Congrès de Vienne du 9 juin 1815, on pouvait

lire l'article 75:

|

Article 75

Le Valais, le territoire de

Genève, la principauté de Neufchâtel, sont réunis à la Suisse, et

formeront trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes, ayant fait partie

du canton de Vaud, lui est rendue. |

Par ailleurs, la Suisse obtint le statut de «pays neutre»

et prit le nom de Confédération helvétique. En réalité, ce statut servait bien

les intérêts des puissants voisins qui ont toujours utilisé la Suisse comme

voie de passage pour aller envahir les autre États voisins.

- Les conflits ethniques

Cela étant dit, les tensions entre le Bas-Valais et le

Haut-Valais ne cessèrent pas après l'adoption de la nouvelle Constitution

valaisanne, ce

qui dégénéra entre conflits ethniques, notamment entre les germanophones et

les romandophones. La Constitution de 1815 ne traitait pas de la langue et

décrétait la division du Valais en 13 circonscriptions encore appelées «dizains»

(en allemand: Zenden):

Conches, Brigue, Viège, Rarogne, Loèche, Sierre,

Sion, Hérens, Conthey, Martigny, Entremont, Saint-Maurice et Monthey. C'est

seulement lors de la Constitution de 1848 que le mot

«district» remplacera «dizain». À partir de 1837, des familles réformées émigrées de Berne

s'installèrent à Sion et fondèrent une école protestante.

L'arrivée du train

dans les années 1860 (ligne Paris-Milan) modifia l'équilibre linguistique

du canton. L'industrialisation amena des milliers d'immigrants francophones

dans le canton du Valais. L'allemand perdit progressivement de son importance

au profit du français; des villes comme Sion et Sierre devinrent

majoritairement francophones, alors que les patois valaisans régressaient continuellement.

De plus, en raison des dures conditions de vie et des changements socio-économiques provoqués par la révolution industrielle,

plusieurs centaines de milliers de Suisses furent contraints de quitter leur pays.

Or, c'est la partie francophone patoisante du Valais qui fournit le plus

d'émigrants, notamment en Argentine. Durant ce temps, de nombreuses familles

haut-valaisannes virent s'établir au Bas-Valais, surtout à Monthey, à Sierre et

à Sion. Ce faisant, les Haut-Valaisans implantèrent davantage l'alémanique et

l'allemand dans le Bas-Valais. Pendant que les écoles germanophones enseignant

l'allemand, les écoles bas-valaisannes offraient l'enseignement en français

aux dépens des patois valaisans.

- La patois valaisan

À cette époque, l'idéologie préconisée en matière de langue, notamment en France, était de valoriser le français normalisé aux dépens des patois considérés de moindre valeur, d'où le terme de «patois» plutôt que «langue».

Contrairement à une idéologie très répandue à cette époque, les parlers franco-provençaux

appelés «patois n'ont jamais été une corruption du français. Il s’agit bel et

bien de langues à part entière, toutes issues du latin implanté jadis dans les

territoires aujourd'hui dits de «langues romanes», sauf que ces patois n'ont

jamais été valorisés socialement, mais combattus.

La décision de rendre l’école obligatoire pour tous tout au long du XIXe siècle en Europe francophone et au Canada français a également entraîné l’imposition d’une langue française standardisée, voire «pure», ainsi que l’interdiction des éléments considérés — les régionalismes et les mots étrangers — comme un appauvrissement ou une détérioration qui menacerait l’intégrité de la langue commune. D'ailleurs, beaucoup de familles et de municipalités suisses s'opposèrent à l’obligation scolaire qui leur était imposée parce qu'elles percevaient cette mesure comme une uniformisation et un empiètement sur leur liberté. Il faut aussi se rappeler qu'à cette époque les enfants étaient considérés comme de la main-d'œuvre et qu'il valait mieux qu'ils ne restent pas trop longtemps à l'école. Très souvent, les enfants étaient obligés de travailler et n’avaient pas le temps d’aller à l’école! Le maniement du rabot ou de l'aiguille était plus important

que de savoir lire et écrire. Dans un règlement scolaire (art. 8) de 1824

émis à Monthey dans le Chablais valaisan, on pouvait lire cette directive:

«Les régents interdiront à leurs écoliers et s'interdiront absolument à

eux-mêmes l'usage du patois dans les heures d'école et en général dans tous

les cours de l'enseignement.» Ce fut la seule réglementation du genre

édictée dans le canton du Valais.

Néanmoins, l'exemple de Monthey fut imité par d'autres communes

par une sorte d'interdiction morale qui s'étendit dans le canton afin de

supprimer un comportement jugé socialement «nuisible». Dans la vie

quotidienne, le patois fut associé à un monde rural qu'on devait bannir pour

accéder à la modernité véhiculée par le français.

Bien avant le canton du Valais, Genève avait déjà interdit le

patois en 1668 et le canton de Vaud en 1806. En cette fin du XIXe siècle, pendant que l'emploi du patois était réprimé et discrédité par les autorités dans tout le territoire romand, l'alémanique, le «patois allemand», lui, fut toléré dans la partie germanophone. Il s'agissait évidemment d'une politique du deux poids deux mesures. Par la suite, le patois franco-provençal périclita au profit du français. Les grandes villes virent progressivement disparaître les locuteurs du franco-provençal;

seuls les zones rurales et les villages conservèrent leur patois ancestral.

Dans cette idéologie, la langue, c'est comme la religion: les fautes d'orthographe ou de grammaire

durent être traquées comme les péchés, il y eut le «bon» français et le «mauvais», des «bons» actes et des «mauvais». L'ascétisme dans la religion comme le rigorisme dans la langue. Le Règlement pour les écoles primaires du canton du Valais du 24 octobre 1874, issu de la Loi sur l'Instruction publique de 1873, précisait en ces termes les buts premiers de l'école primaire :

| L'école primaire a essentiellement pour but de former le cœur et l'esprit des élèves pour en faire des hommes religieux et moraux, et partant de bons citoyens ; de leur inculquer de bonne heure des idées d'ordre et de travail, et de leur communiquer les connaissances les plus nécessaires à la vie. |

Dans ce but, un personnel enseignant «capable et dévoué» était nécessaire : sa formation à l'École normale devait y pourvoir. En Suisse, lorsqu'un candidat était admis comme instituteur, il devenait «régent» et bénéficiait alors d'une influence incontestée au-delà des murs de l'école, en tant que titulaire d'une fonction publique.

Les femmes enseignantes devaient être célibataires et portaient le titre de

«maîtresse d'école».

Depuis la fin du XIXe siècle, les signes

du déclin des patois se multiplièrent dans le canton du Valais; le processus

allait s'accélérer après la Deuxième Guerre mondiale. Les parents

préféraient que leurs enfants apprennent d'abord le français plutôt que leur

patois qu'ils connaissaient déjà. De façon générale, il semble que les

femmes aient été plus sensibles aux arguments des enseignants qui

encourageaient à parler français à la maison. Cette époque de dévalorisation

du patois eut pour effet de marginaliser progressivement l'emploi du patois

valaisan. Les autorité scolaires incitèrent les instituteurs à combattre le

patois. Les établissements d'enseignement jouèrent un rôle important dans la

régression du patois, mais le patois valaisan survécut plus qu'ailleurs en

Suisse, même si les écoles valaisannes ne purent résister à condamner «l'usage funeste des patois» considérés comme une «défectuosité».

Le XIXe siècle constitue une période

importante au point de vue linguistique, car c'est au cours de cette période

que le paysage linguistique de la Suisse romande s'est profondément

transformé. Ce fut l'époque où les locuteurs de la Suisse romande adopta le

français comme langue parlée, celui-ci étant déjà présent comme langue

écrite depuis le Moyen Âge.

Dès lors, si l'on fait exception du Valais, une grande partie de la

Suisse romande abandonna rapidement les «patois» locaux traditionnels comme

moyen habituel d’expression orale. Dans le canton du Valais, le franco-provençal perdura

davantage que dans les autres cantons romands, de sorte que le français pouvait encore être considéré comme une langue étrangère. On peut en lire un exemple du valaisan en cliquant ici, s.v.p.

De fait, les patois franco-provençaux sont encore plus ou moins employés

dans une vaste région à cheval entre la France (Rhône, Savoie, etc.), la

Suisse (Suisse romande) et l’Italie (Vallée d'Aoste).

- La Constitution valaisanne de 1907

C'est dans la Constitution de 1907 que, pour la première

fois, le français et l'allemand furent déclarés langues «nationales»:

|

Article 12 (1907)

1) La langue française et la langue allemande sont déclarées

nationales.

2) L'égalité de traitement entre les deux langues doit être

observée dans la législation et dans l'administration. |

Durant la premier quart du XXe

siècle, les germanophones ont conservé une certaine prééminence dans le canton,

puis la situation s'est progressivement inversée au profit des francophones.

En 2023, la population valaisanne a augmenté de 2,4%. Cette croissance paraît

bien plus élevée que la moyenne suisse de la même année, qui était de 1,7%. De

plus en plus de personnes établissent leur domicile en Valais. Le canton a un

tel pouvoir d'attraction qu'il pourrait atteindre le seuil de 415 000 personnes

domiciliées en 2050.

La Constitution valaisanne actuellement en vigueur a été

adoptée le 8 mars 1907. Elle apparaît pour plusieurs désuète. Quelques

tentatives de réforme ont eu lieu, sans succès.

4.1 La Constitution actuelle

La

Constitution cantonale de

1907 légèrement modifiée

traite sommairement des langues aux articles 12 et 62. Seul le paragraphe 1

de l’article 12 déclare que le français et l’allemand sont les deux

langues «nationales» (officielles du canton):

|

Article 12

1) La

langue française et la langue allemande sont déclarées nationales.

2) L'égalité de traitement entre les deux langues doit être observée

dans la législation et dans l'administration.

|

Quant à l’article 45 (aujourd'hui aboli), il précisait la durée

de certains fonctions du Grand Conseil (Parlement) et la composition

linguistique de ces membres:

|

Article 45

Le Grand Conseil élit

pour un an un président, deux vice-présidents et pour quatre ans quatre

scrutateurs et deux secrétaires,

l'un de langue française, l'autre de langue allemande.

|

Le second article traitant de la langue concerne

l'article 62 sur la langue des tribunaux:

|

Article 62

1) Il y a par commune ou par cercle un juge et un juge substitut; par

arrondissement, un tribunal au civil, au correctionnel et au criminel; et pour

le canton, un Tribunal cantonal.

2) Les membres du Tribunal cantonal doivent connaître les deux langues

nationales.

|

La Constitution ne comprend que des dispositions d’ordre

général, surtout en ce qui a trait à la proclamation des langues officielles.

Mais il faut surtout retenir l’un des grands principes du droit suisse: la

territorialité des langues et l’unilinguisme territorial. Ce principe reconnu

dans la Constitution fédérale constitue l'élément fondamental du droit des

langues pour tous les citoyens du pays. D’ailleurs, la jurisprudence des

tribunaux (fédéraux) a toujours privilégié le principe de la territorialité

des langues aux dépens de la liberté d'expression.

Autrement dit, ce droit à la langue n’est pas d’ordre personnel (sauf

pour l’Administration centralisée à Berne pour le gouvernement fédéral et

à Sion pour le gouvernement cantonal), mais d’ordre territorial. Ce type de

«bilinguisme» dérive du principe que les langues en concurrence dans un État

bilingue sont séparées sur le territoire à l'aide de «frontières

linguistiques» rigides et non poreuses.

Les droits linguistiques sont alors accordés aux

citoyens résidant à l'intérieur d'un territoire donné et un changement de

lieu de résidence peut leur faire perdre tous leurs droits (linguistiques),

lesquels ne sont pas transportables comme l'est, par exemple, le droit de vote.

Dans les faits, l’État, comme c’est le cas du canton du Valais, peut être

officiellement bilingue, mais il applique un unilinguisme local, sauf dans des

cas très particuliers. Une telle pratique n’est possible que lorsque les

communautés linguistiques sont très concentrées géographiquement.

4.2 Les projets de réforme avortés

La Constitution de 1907 a fait l'objet de réformes,

mais n'a jamais pu aboutir.

Le 25 avril 2023, le

texte final d'un projet de constitution fut adopté par l'Assemblée par

87 voix contre 40. Cependant, le projet de

Constitution fut refusé en votation populaire, le 3 mars 2024, après 117

ans. Le projet d'une nouvelle constitution cantonale a obtenu 27,17% de oui,

contre 68,13% de non, auxquels s’ajoutent 4,70% de bulletins entièrement

blancs, nuls ou sans réponse spécifique à cette première question sur

l’acceptation ou non du projet dans sa version incluant le droit de vote et

d’éligibilité des personnes étrangères en matière communale.

Ceux qui rêvaient de changement ou de révolution

devront passer leur tour. Pourtant, le texte proposé ne devait pas

bouleverser le canton de fond en comble, mais il modernisait le canton et le

préparait aux défis à venir. En d’autres mots, le projet met de l’ordre et

de la cohérence dans l’existant. Cet effort de modernisation reflète les

forces politiques choisies par la population du canton. Le Valais reste

divisé entre progressistes et conservateurs, entre habitants de la plaine et

ceux des montagnes ou entre francophones (plus progressistes) et

germanophones (plus conservateurs). La population a préféré conserver le

texte fondateur de 1907.

À l’exemple des autres cantons suisses, le Valais n’a jamais adopté de

loi linguistique spécifique, telle qu’on en retrouve dans plusieurs États,

que ce soit en Arménie (Loi

sur la langue de 1993), en France (Loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue

française), en Catalogne (Loi

sur la politique linguistique du 7 janvier 1998),

en Lituanie (Loi sur la langue officielle de 1995), au Québec (Charte

de la langue française de 1977), en Pologne (Loi

sur la langue polonaise de 1999), en Macédoine du Nord (Loi

sur l'emploi des langues de 2019), etc.

Cependant, le canton dispose d’une trentaine de lois non linguistiques dont

certains articles à portée linguistique apparaissent ici et là. La liste d’une

partie de ces quelque 25 lois présentées au début de cette page témoigne des

préoccupations linguistiques de la part des autorités cantonales. Ces lois

cantonales traitent de façon ponctuelle de l'usage des langues dans

l'organisation cantonale, judiciaire, scolaire, ainsi que des élections, du

notariat, de l'expropriation, de l'état civil, du registre foncier, de l’assurance-invalidité,

du tourisme, etc.

5.1 Les langues de la législation et de la

réglementation

Au Parlement cantonal (appelé «Grand Conseil») de Sion (capitale du

Valais), les députés s'expriment dans la langue de leur choix, soit le

français, le suisse alémanique (ou Schweizerdeutsch) ou l’allemand (Hochdeutsch).

Les débats sont assurés de la traduction simultanée. De façon générale,

les lois sont discutées en français, parfois également en suisse alémanique,

puis rédigées en français et traduites en allemand; elles sont enfin

promulguées à la fois en français et en allemand. Évidemment, étant donné

le plus petit nombre de députés germanophones, la langue des débats est

normalement le français, puis l'allemand standard et parfois le suisse alémanique.

Rappelons à l’article 45 de la Constitution qui oblige le Grand Conseil

(Parlement) à élire «pour un an un président, deux vice-présidents et pour

quatre ans quatre scrutateurs et deux secrétaires, l'un de langue française,

l'autre de langue allemande». Le

Règlement du Grand

Conseil (2001-2023) prévoit quelques dispositions à cet

effet, dont l'article 55:

|

Article 55

Publication

1) À l'exception des

débats à huis clos, les débats et décisions du Grand Conseil sont

publiés intégralement et sans retard sur le site officiel du canton du

Valais et dans le bulletin des séances du Grand Conseil.

2) Les membres des commissions

intéressées et le Conseil d'État peuvent demander une copie des textes,

avant leur publication, lorsque cette consultation s'avère indispensable

pour la préparation d'une session agendée avant la publication. La

présidence peut accorder une telle autorisation à d'autres personnes.

3) Sont en outre publiés le budget, le

compte de l'État, les rapports des organes du Grand Conseil ainsi que,

dans les deux

langues, les projets

d'actes législatifs et de décisions, les messages et les rapports du

Conseil d'État.

Article 66

Assermentation

1) La formule du serment, lue dans les deux langues par un membre de

la présidence ou du bureau provisoire, est la suivante:

"En présence du Dieu

tout-puissant, je jure d'observer et de maintenir fidèlement la

Constitution du canton du Valais, de défendre et de respecter les

droits, la liberté et l'indépendance du peuple et des citoyens,

d'éviter et d'empêcher de tout mon pouvoir tout ce qui porterait

atteinte à la religion de nos pères et aux bonnes mœurs, d'exercer

en toute conscience la charge dont je suis revêtu, de ne jamais

excéder les attributions de mon mandat. Que Dieu m'assiste dans

l'exécution de ces engagements."

2) La formule de

la promesse solennelle, lue dans les deux langues, par un membre de la

présidence, est la suivante:

"Je promets sur mon

honneur et ma conscience d'observer et de maintenir fidèlement la

Constitution du canton du Valais, de défendre et de respecter les

droits, la liberté et l'indépendance du peuple et des citoyens,

d'éviter et d'empêcher de tout mon pouvoir tout ce qui porterait

atteinte aux bonnes mœurs, d'exercer en toute conscience la charge

dont je suis revêtu, de ne jamais excéder les attributions de mon

mandat."

3) A l'appel de

son nom par l'un des membres de la présidence, chaque personne

assermentée dit, debout et la main levée: "Je le jure" ou "Je le

promets".

4) Les députés et les députés-suppléants absents font le serment

ou la promesse au début de la première séance à laquelle ils assistent.

|

Les lois, décrets et arrêtés sont publiés en

français et en allemand, et les deux versions font autorité. Généralement, les

lois, décrets, ordonnances ainsi que les arrêtés sont communiqués officiellement

en allemand dans la partie allemande du canton et en français dans la partie

française.

De fait, l'article 138 de la

Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs

(1996-2024) reprend les dispositions sur les publications

officielles du Grand Conseil, en français et en allemand:

Article 70a

Signatures

1) Après qu'un acte a été adopté par le Grand Conseil, le service

parlementaire en établit

des exemplaires originaux en

français et en allemand.

2) Le président du Grand Conseil et le chef du service

parlementaire signent les exemplaires originaux de l'acte et pourvoient

à leur transmission.

Article 138

Publication des actes du Grand Conseil

1) Le Conseil d'État organise les publications officielles par la

voie du Bulletin officiel, qui paraît chaque semaine

en français et en allemand.

Il peut charger un éditeur de cette publication, l'État restant dans

tous les cas propriétaire des matières publiées et des supports utilisés

pour leur publication.

2) Les actes législatifs sont publiés de manière centralisée sur

une plate-forme en ligne accessible au public sur le site officiel du

canton du Valais (plate-forme). Ils ne sont réputés connus et ne lient

que s'ils sont publiés dans le recueil officiel du canton du Valais sur

la plate-forme. Le texte de la publication de ces actes mentionne le

nombre de signatures requises pour une demande de référendum ainsi que

le délai référendaire.

3) Les autres actes du Grand Conseil ainsi que le résultat des

élections et nominations sont publiés soit dans le Bulletin officiel,

soit dans le bulletin des séances du Grand Conseil. La présidence

d'entente avec le Conseil d'État en décide.

|

Dans les organismes reliés au Parlement cantonal, que ce

soit la Présidence ou le Bureau, un régime d'alternance est respecté, ce qui

entraîne en principe une prise de parole soit en français soit en allemand,

selon les personnes occupant les fonctions. Dans les faits, en raison de la

proportion 80-20 en faveur du français, les présidents germanophones ont

tendance à présider les assemblée en français plutôt qu'en allemand.

Dans les commission parlementaires, le français est très

majoritaire. Étant donné que seulement le tiers des

des francophones possède une connaissance suffisante de l’allemand (et encore

moins pour le suisse alémanique) pour pouvoir

suivre une conversation, alors que les deux tiers des germanophones maîtrisent

assez bien

le français, il en résulte que le français occupe presque toute la place dans les commissions.

Afin de faire changer les choses, une vingtaine de

députés des deux langues ont accepté l’offre lancée par la direction du

Parlement pour suivre des cours linguistiques «en tandem». Cela signifie que, sous la direction d’un député-professeur bilingue, un

francophone et un germanophone s’expliquent mutuellement les objets législatifs

tout en apprenant la langue de l'autre.

5.2 Les langues de la justice

Dans les tribunaux, les autorités judiciaires compétentes pour l'ensemble

du canton emploient la langue du district concerné, soit l’allemand soit le

français. Bref, dans la partie allemande du canton, la procédure a lieu en

langue allemande, dans la partie française, en langue française. L’article

4 du

Règlement d'application de la loi d'organisation judiciaire (abrogé en 2011) précisait ainsi la procédure:

|

Article 4

[abrogé]

Langue écrite ou parlée

1) Les écritures et

interventions orales des parties ou de leurs conseils peuvent être

faites dans l'une des

deux langues nationales,

sauf devant les juges de commune et les tribunaux de police où la langue

du siège est de règle.

2) Les tribunaux de district et d'arrondissement rédigent leurs actes et

rendent leurs décisions ou jugements dans la langue du siège. Il en est de

même, en principe, pour les juges des mineurs.

3) Au Tribunal cantonal, les actes, décisions et jugements sont rédigés, en

principe, dans la langue du tribunal qui a instruit le procès.

4) Il peut être dérogé à cette règle lorsque les circonstances le

justifient, notamment pour mieux sauvegarder le droit d'être entendu d'une

partie. Lorsque l'État, des établissements ou des corporations qui en

dépendent sont en justice contre une personne privée, la langue maternelle

de celle-ci prévaut.

5) Demeurent réservées les dispositions particulières de la législation

spéciale.

|

Les citoyens sont, en principe, tenus d’employer la langue du district

concerné, mais les deux langues officielles sont néanmoins permises, «sauf

devant les juges de commune et les tribunaux de police, où la langue du siège

est de règle».

Il

existe pour l'ensemble du territoire cantonal un office central du juge

d'instruction, composé du juge d'instruction cantonal et de deux juges

d'instruction; les deux langues officielles sont représentées; c'est l'essentiel

des articles 11 et 19 de la

Loi

d'organisation judiciaire

(2000):

|

Article 11 Juge d'instruction cantonal et attributions

1) Il existe pour

l'ensemble du territoire cantonal un office central du juge

d'instruction, composé du juge d'instruction cantonal et de deux juges

d'instruction; les

deux langues officielles sont représentées.

Article 19

Conditions de représentativité

1) Les

langues,

les régions et les forces politiques doivent être équitablement

représentées au sein des autorités judiciaires cantonales, de première

et de deuxième instances, d'instruction pénale et du Ministère public.

|

Il en est ainsi à l'article 44 de la

Loi

cantonale sur le travail (2016-2025), qui autorise l'emploi

de l'allemand ou du français:

Article 39

Siège et procédure

1) Le Tribunal du travail a son siège à Sion.

2) Il tient ses séances

à Sion pour les affaires de

langue française et à Viège pour les affaires de langue allemande.

Il peut aussi décider de tenir des séances dans une autre localité du

Valais.

Article 44

Langue de la procédure

1) La procédure est conduite

dans l'une des deux langues officielles du canton

(art. 129 CPC).

2) L'Autorité de conciliation, le Tribunal du travail et la

Commission cantonale de conciliation pour les litiges relevant de la loi

sur l'égalité adressent leurs communications, décisions ou jugements

dans la langue commune des parties soit l'allemand ou le français.

3) À défaut de langue commune,

c'est la langue du travailleur qui prévaut pour autant que cette langue

soit l'une des deux langues officielles. |

D'après l'article 29 de la

Loi sur l'organisation de la justice

(2009-2024), le principe de

la représentativité linguistique est obligatoire

au sein des autorités judiciaires cantonales, de première et de deuxième

instances, et du Ministère public:

|

Article 29

Exigences de représentativité

1) Les langues,

les régions et les forces politiques doivent être équitablement

représentées au sein des autorités judiciaires cantonales, de première

et de deuxième instances, et du Ministère public. |

- La procédure civile

Dans le canton du Valais, la procédure civile est

régie par le Code de procédure civile suisse et des dispositions spécifiques

au canton. Elle détermine comment faire valoir un droit en justice en cas de

litige civil, y compris les formes de saisine du juge, les délais à

respecter et les règles fondamentales applicables aux parties et aux

autorités.

L'article 129 du Code de procédure civile suisse

énonce que «la procédure est conduite dans la langue officielle du

canton dans lequel l’affaire est jugée»:

Article 129

La procédure est conduite dans la langue officielle du canton

dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent

plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la

procédure. |

Les articles 64 et 166 du

Code de procédure civile valaisan (1998) vont également dans le sens de la répartition des langues sur le

territoire:

|

Article 64

Langue

1) Les requêtes

écrites et les interventions orales des parties ou de leurs

représentants sont

faites dans l'une des deux langues officielles du canton,

sauf devant le juge de commune, où la langue du siège prévaut.

2) Le juge de

commune et le juge de district adressent leurs communications, décisions

et jugements dans la

langue du siège.

3) Le Tribunal

cantonal adresse ses communications, décisions et jugements

soit en allemand soit en

français, en principe dans la langue du juge qui a instruit

ou dans celle de l'acte introductif d'instance.

4) Le juge peut,

s'il l'estime nécessaire, ordonner la traduction des pièces qui ne sont

pas rédigées dans l'une des deux langues officielles du canton par un

expert qu'il désigne et se faire assister aux audiences d'un interprète

assermenté.

Article 166

Exigences formelles

1) Le titre est

produit en copie et en nombre d'exemplaires suffisant pour le juge et les

parties.

2) Le juge ou une

partie peut requérir la production de l'original.

3) La partie qui

administre une preuve

par un titre en langue

étrangère doit en produire une traduction

sur requête du juge ou d'une autre partie. |

L'article 84 de la

Loi

d'application du Code civil suisse (2009-2025) reprend des

dispositions similaires à l'égard des deux langues officielles:

Article 84

Langue de la procédure

1) Les écritures et les interventions orales des parties ou de

leurs mandataires

peuvent être faites en allemand ou en français.

2) La commission

adresse ses communications, décisions ou jugements dans la langue

commune des parties,

s'il s'agit de l'allemand ou du français. À défaut de langue commune, la

langue du locataire ou du fermier prévaut pour autant que cette langue

soit l'une des deux langues officielles.

Dans les autres cas, la commission décide. |

Le règlement ne dit pas que le

justiciable choisit la langue du procès, car la «langue du tribunal» est

celle du siège, c'est-à-dire du district. L'article 7 de la

Loi d'application du Code de procédure civile suisse (

2009-2025)

présente exactement les mêmes dispositions.

Article 7

Langue de la procédure

1) Les écritures et les

interventions orales des parties ou de leurs mandataires peuvent

être faites en allemand ou en

français, sauf devant le juge de

commune où la langue du siège

prévaut.

2) Le juge de commune et le tribunal de district

adressent leurs communications, décisions et jugements

dans la langue du siège.

3) Le Tribunal cantonal adresse ses communications,

décisions ou jugements en allemand

ou en français, en principe dans

la langue utilisée

par l'autorité de première instance ou celle ressortant de

l'écriture introductive d'instance. |

- La

procédure pénale

La procédure pénale

dans le canton valaisan concerne la manière dont les infractions pénales

sont constatées, poursuivies et jugées. Elle est administrée par différentes

autorités judiciaires, telles que les tribunaux de police, les juges de

district, les tribunaux d'arrondissement et le Tribunal des mesures de

contrainte. La procédure peut être déclenchée par une plainte, et implique

la protection des victimes et des droits des prévenus.

Article 17

Langue de la procédure

1) Pour les actes de procédure comme pour les débats,

l'allemand ou le français peuvent être utilisés indifféremment.

2) Cependant, la procédure devant les tribunaux de police a lieu

en langue allemande dans le Haut-Valais

et en langue française dans le Valais

romand. |

L’article 4 du

Code de procédure pénale (1962) est également explicite à ce sujet:

|

Article 4

Langue

1) Pour les actes de procédure comme pour les débats,

on peut se servir de l'une ou

de l'autre des deux langues officielles.

2) Cependant

la procédure devant les

tribunaux de police a lieu en langue allemande dans le Haut-Valais et en

langue française dans la partie romande du canton.

3) Lorsqu'une

personne appelée à participer au procès ou fait l'objet d'une enquête

préliminaire ne comprend pas la langue dans laquelle a lieu la

procédure, le juge

nomme un interprète,

à moins qu'un juge ou le greffier ne comprenne la langue de cette

personne. L'appel de l'interprète et ses obligations sont réglés par les

dispositions applicables aux experts.

Article 136

Plaidoiries

1) Après la clôture de l'administration des preuves, le président

donne la parole au Ministère public pour son réquisitoire.

Celui-ci a lieu en langue

allemande dans la partie allemande du canton et en langue française dans

la partie romande.

Devant le tribunal cantonal, le Ministère public peut requérir dans

l'une ou l'autre des deux langues officielles.

[...] |

Dans les cours d'appel, les citoyens ont le choix entre les deux langues

officielles du canton. Lorsque toutes les parties donnent leur accord, un juge

peut autoriser l’emploi de l’autre langue officielle. Lorsqu'une partie, un

témoin ou un expert ne comprend pas la langue dans laquelle doit avoir lieu la procédure, le juge peut nommer un interprète. Comme dans le canton de

Berne, il est possible de se passer de son aide, si le juge ou le greffier

comprend l’autre langue.

L'article 25 de la

Loi d'application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs

(2006-2018) énonce qu'un mineur ne peut être discriminé en

raison notamment de sa langue et de sa nationalité:

| Article 25 Principes relatifs au régime de la privation de liberté

1) Le mineur privé de liberté a droit à la protection particulière due à

son âge et

à sa vulnérabilité et au respect de ses droits.

2) Il ne peut être

discriminé en raison de sa race, de sa couleur, de son sexe, de son âge,

de sa langue,

de sa nationalité, de sa religion, de ses convictions religieuses ou de

ses pratiques culturelles.

3) Il a droit au respect de son intégrité physique et psychique et à sa

sécurité. La

peine vise à favoriser son insertion sociale.

4) L'exercice des droits du mineur n'est restreint que dans la mesure

requise par

la privation de liberté, par les exigences de la vie collective et par le

fonctionnement

normal de l'établissement. |

Enfin, tout acte notarié peut être rédigé en français ou en allemand, quel que

soit le district. Et les notaires ne sont pas obligés de connaître les deux

langues officielles. Voici ce qu'en dit l'article 78 de la

Loi

sur le notariat (2006-2023):

|

Article 78

Langue - Principes

1) L'acte reçu en

minute doit être rédigé en français ou en allemand (langue officielle).

2) L'acte délivré

en brevet peut être dressé dans une autre langue connue du notaire et de

la partie qui requiert son concours. |

5.3 Les langues de l'administration cantonale

Dans ses rapports avec les citoyens, l’Administration cantonale emploie

toujours la langue d'usage du district concerné: c’est donc le français dans

les districts francophones (Bas-Valais) et l’allemand dans les districts germanophones

(Haut-Valais). Les

documents écrits sont souvent rédigés dans les deux langues, mais ils ne sont

distribués qu’en allemand ou qu’en français (selon les districts); la

documentation bilingue est à peu près inexistante. La chancellerie de l'État

pourvoit toujours aux traductions des documents officiels. Par conséquent, lorsque des citoyens communiquent par écrit auprès de l’Administration,

ils doivent le faire en français dans les districts francophones et en allemand

dans les districts germanophones. Autrement dit, les écrits destinés à des

autorités ainsi qu'aux préfectures doivent être fournis dans la langue

officielle du district concerné.

- Le respect des langues

officielles

C'est ainsi que l'article 6 du

Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale (1997-2018)

exige de tenir compte des deux langues officielles:

|

Article 6

Langues

1) L'administration veillera au respect des principes découlant de l'égalité

entre les deux langues officielles

en adressant les communications et réponses

dans la langue du destinataire.

2) Les procédures se dérouleront en outre dans le respect du

principe de territorialité

par l'emploi de la langue en usage dans la région concernée,

au moins pour la décision. Le droit du particulier découlant de

l'article 12, alinéa 1 de la Constitution cantonale reste garanti. |

L'article 5 de la

Loi sur les services numériques des autorités (2024) exige que les

services numériques cantonaux doivent être disponibles au

moins dans les deux langues officielles :

Article 5

Principes

7) Les services numériques cantonaux doivent

être disponibles au moins dans les deux langues officielles

et pouvoir être utilisés de manière

simple et interopérable avec les moyens technologiques courants. Le

Conseil d’État peut prévoir des exceptions. |

La

Loi sur les droits politiques (2004-2022) concerne les élections,

ce qui exige également l'usage des deux langues officielles:

|

Article

57

Langue

1) Chaque citoyen peut exiger de recevoir le matériel de vote

dans l'une des deux langues

officielles du canton.

[...]

Article 107

Examen préalable

1) Toute demande d'initiative doit être signée par tous les auteurs

de l'initiative puis être annoncée à la Chancellerie d'État avant la

récolte des signatures.

2) La Chancellerie d'État vérifie que la liste à signer satisfait

aux exigences de la présente loi. Elle peut modifier le titre d'une

initiative qui induit en erreur, contient des éléments de publicité ou

prête à confusion. En cas de contestation, le Conseil d'État tranche en

dernière instance cantonale.

3) Après cet examen, le titre et le texte de l'initiative,

dans les deux langues, sont publiés au Bulletin officiel.

Le délai pour la récolte des signatures y est également mentionné.

4) La Chancellerie d'État examine la concordance des textes

dans les deux langues

et, le cas échéant, procède aux traductions nécessaires.

Article 108

Liste des signatures

1) Outre les exigences formulées à l'article 101 de la présente loi,

la liste des signatures doit contenir:

a)

le titre et le texte de

l'initiative dans les deux langues;

|

- La naturalisation

Selon l'article 3 de la

Loi sur le droit de cité valaisan (1994-2013),

tout étranger qui demande le droit de cité communal doit

avoir des connaissances suffisantes de l'une des deux langues officielles du

canton:

Article 3

Naturalisation ordinaire des étrangers - conditions

1) Pour demander le droit de cité communal, l'étranger doit:

1. avoir son domicile

depuis trois ans dans la commune auprès de laquelle la requête est

présentée et y rester en principe domicilié durant la procédure;

2. avoir des

connaissances suffisantes d'une des deux langues officielles du

canton;

|

La loi ne précise pas que l'étranger en question devra résider

dans un district francophone ou un district germanophone s'il veut utiliser

auprès de l'Administration la langue qu'il connaît.

- L'état civil

L'article 3 de l'Ordonnance

sur l'état civil

(2007)

reconnaît que

le français et l'allemand sont les

deux langues officielles du canton, mais le registre de l'état civil est tenu en allemand

dans les arrondissements de Brig-Glis et Visp, et en français

dans les arrondissements de Sierre, Sion, Martigny et Monthey:

Article 3

Langue officielle

1)

Le français et l'allemand sont les

deux langues officielles du canton.

2) Le registre de l'état civil

est tenu en langue allemande

dans les arrondissements de Brig-Glis et Visp; il est tenu en langue française

dans les arrondissements de Sierre, Sion, Martigny et Monthey. |

- La toponymie

En matière de

toponymie, l'article 6 de la Loi sur la mensuration officielle (2006-2016) prévoit une commission pour chacune des deux langues

officielles, qui est chargée d'orthographier les

noms locaux :

Article 6

Commission de nomenclature

1) Pour

chacune des deux langues

officielles, il est institué une commission

de nomenclature chargée d'orthographier les

noms locaux.

2) Chaque commission est composée de trois à cinq membres nommés